欧洲为何能悄然赢得类人机器人竞赛

人形机器人竞赛日趋激烈——欧洲占据优势

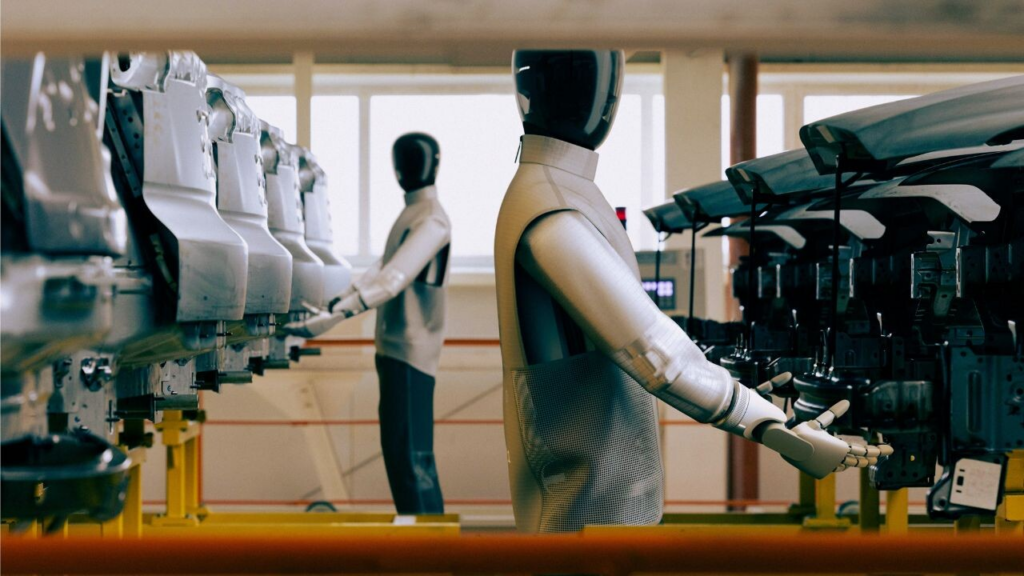

埃隆·马斯克在特斯拉We Robot活动上的擎天柱演示清楚地表明了一点:说到类人机器人,聚光灯仍然属于美国。其次是亚洲——中国发展迅速,日本和韩国在机器人技术领域拥有深厚的底蕴。新闻头条仍然聚焦于数十亿美元的预算、快速的硬件迭代和精彩的模拟演示。

然而,在这些喧嚣的背后,欧洲正在发生另一项进展——虽然更安静,但可能影响深远。人形机器人技术的下一篇章,或许并非取决于谁能率先行动或制造出最炫酷的原型,而取决于谁能以所需的纪律性和一致性前进。而欧洲有潜力引领这个新时代。

监管作为策略

在大多数关于创新的讨论中,监管被视为一种制约因素。在硅谷,监管常常被视为规模扩张的障碍,或是官僚主义过度扩张的信号。但欧洲——尤其是在人工智能和机器人领域——正在改写这种说法。随着《人工智能法案》的通过,欧盟成为第一个就高风险人工智能系统(包括人形机器人)的部署提供全面法律明确规定的地区。

我们还必须考虑到,其他国家最终可能会采用与欧盟大致一致的监管框架,即使这些框架不那么严格。通过从一开始就按照欧洲标准进行设计,我们将能够迅速适应其他地区新法规的出台。

这种清晰性至关重要。当投资者和行业合作伙伴能够可靠地评估合规风险时,他们最有可能投入资源。在机器人技术这样一个复杂且具有潜在颠覆性的领域,清晰的规则不会减缓进步,反而会降低风险。

欧洲还出台或更新了其他几项直接影响机器人技术的法规:

- 产品责任指令现在包括软件和人工智能,减少了歧义并激励更安全的设计实践。

- 《通用产品安全法规》通过统一的安全标准简化了跨境市场准入。

- 机械法规为机器人系统定义了更清晰的认证途径。

这些框架共同为欧盟提供了一个连贯且可预测的监管环境。诚然,这很艰难,但考虑到其影响,这恰恰提供了人形机器人行业所需要的:清晰度。

部署,而不是演示

美国通常依赖大型科技垄断企业资助的创新,中国则依赖国家主导的制造战略,而欧洲的机器人行业则建立在模块化协作的基础上。初创企业和研究实验室发展成资金充足的集群,通常得到欧盟支持的倡议(例如RI4EU和EIC Accelerator)的支持。这些项目提供试验平台、试点资金和合作研发网络。

此外,欧洲的地理和产业结构赋予其一项特殊优势:紧邻现实世界的用例。拥有相邻的物流枢纽、制造园区和零售连锁店有助于加快迭代速度,并使开发与欧洲大陆的实际运营痛点保持一致。麦肯锡估计,在欧洲一些关键行业(包括零售和物流),仅工资总额就高达1.7万亿美元(1.55万亿欧元)。这使得自动化利润丰厚,并随时可能被颠覆。

这些因素在我去年在英国创立的机器人公司Humanoid 的战略中发挥了关键作用。我们的目标不仅仅是在舞台上给人留下深刻印象;更重要的是,我们将创新无缝地融入到实际的工作流程中。为此,我们采用了一种简单的模块化设计理念:一个适合物流环境的轮式底座,通过模拟和实际行业试验的反馈来加速。我们相信,炒作必须基于现实——这种心态正在吸引美国投资者关注欧洲机器人技术。

这种转变已经反映在融资动态中。Neura Robotics于 2025 年 1 月完成了1.2 亿欧元的融资,是迄今为止欧洲机器人领域规模最大的融资之一。投资者现在更看好拥有可靠部署策略的全栈团队,而非仅仅关注投机性技术。

更好地适应未来的工作

除了减少不确定性之外,欧洲法规还有助于规范人形机器人开发和部署的价值观。《人工智能法案》要求高风险系统(包括在工作场所、公共场所和医疗保健场所使用的系统)满足严格的安全、透明度和人工监督标准。

这样的框架能够促进信任,这对于在工厂、医院或养老院等敏感环境中运行的机器人至关重要。欧洲对可追溯性和道德共同发展的重视,不仅在于降低风险,还在于为大规模采用创造了条件,确保机器人的安全和尊严不容置疑。

此外,这种方法有助于将机器人定位为合作伙伴。通过设计增强型而非替代型(美国常见的做法),欧洲初创企业正在塑造一种更加以人为本的自动化方法。他们也为“机器人将在关键岗位上取代人类”的主流观点提供了另一种选择。

值得注意的是,有些工作并不适合人类,因为它们会阻碍个人充分发挥潜能。例如,人形机器人可以接管仓库里整天搬运箱子的任务。这不仅仅是一种替代,更是对现有自动化能力的增强,使人们能够找到更有目标的工作。

当我们关注最需要人形机器人的场所,例如物流枢纽、诊所和养老院时,这种区别就更加清晰了。这些环境有着真正的空间和监管限制,容错空间很小。那里的任务重复性强,但需要精准执行,而人们又极其忙碌。在这些环境中,机器人需要默默地支持工作流程,而不是干扰它。这需要周到的整合,这意味着要以适当的节奏做出反应,可预测地处理物体,并且在需要时避开阻碍。

这些实际挑战源于日常实践,而非仅仅源于工程壮举。从我们的角度来看,欧洲谨慎的、以用户为导向的发展模式非常适合应对这些挑战。

供应链和战略独立性

欧洲机器人技术仍存在一些亟待解决的问题。截至2025年,中国控制着63%的人形机器人硬件供应链,涵盖从稀土磁铁到关键执行器的各个环节。然而,我们目前看到,总部位于欧洲的全球原始设备制造商 (OEM) 很早就开始与人形机器人制造商合作,共同开发硬件组件。这种策略可以降低过度依赖的风险。

另一方面,尽管美国在人工智能软件领域占据主导地位,但全球范围内很少有参与者能够提供完全集成的堆栈。我们看到美国和中国正在朝着这个方向迈进,而仍然依赖进口的欧洲必须学会自信地驾驭这一领域。

要求供应多元化的呼声日益高涨。2025年6月,欧洲汽车供应商协会(CLEPA)的本杰明·克里格(Benjamin Krieger)强调,鉴于中国对稀土元素的出口管制,欧盟有必要加强供应链。在美国,分析人士也发出了类似的警告。

为了减少依赖,欧洲需要支持关键零部件的本地制造,激励替代采购,并在北京的势力范围之外建立贸易联盟。

下一步是什么?

谁能走得最快,谁就能在人形机器人的下一阶段中胜出,而谁能打造出最好的机器人,谁就能胜出。

这需要什么?首先,加强资金和支持机制,帮助创新推进到技术就绪水平(TRL)的后期阶段,从试点阶段走向工业级推广。其次,建立工业合作伙伴关系,这种合作伙伴关系应在原型设计阶段就开始,而不是之后。第三,在保持最高安全标准的同时,采取灵活的政策,加快认证进程。

关键不在于谁能获得最多的专利——我们已经看到这种情况发生,但却没有在现实世界中得到有意义的部署。真正的挑战在于,我们能否构建能够安全地融入人类环境、维护公众信任并解决人们真正担忧的系统——从隐私和透明度到日常安全和互动。

欧洲不需要模仿硅谷或深圳。相反,它需要加倍努力,巩固其已经做得好的地方:跨学科合作、符合伦理道德的技术设计和工业实用主义。

全球机器人竞赛并非短跑冲刺,而是一项长期的基础设施项目。如果我们做得好,欧洲就能打造出未来最值得信赖的劳动力——一支能够与人类合作,并通过一个个机器人改变世界的队伍。